【在宅・緩和ケアセミナーレポート】「雰囲気だけで決めてない?」本人の意思決定する力ー現場で役立つ4つの視点-

人生の最終段階(終末期)や大切な医療の選択に直面したとき、私たちはしばしば「この人は本当に自分で決められるのか?」と迷います。特に在宅医療や緩和ケアの現場では、この問いは避けて通れません。

本記事では、家庭医療・緩和ケアの専門家であるDr.たろの講演をもとに、患者さんの「意思決定する力」を正しく理解し、支援するための具体的な方法を紹介します。

現場で働くケアマネジャーさん・訪問看護師のみなさま、そして地域で講演や研修をコーディネートする自治体担当者の皆さま、双方に役立つ視点をまとめました。

「意思決定する力」とは?

本人の価値観を尊重した医療を最期まで提供することが、人生の最終段階の医療・ケアのgoal。これは絶対にブレてはいけないです。

人生の最終段階において最も重要なのは、本人の価値観や希望を尊重した医療やケアを最期まで提供することです。たとえ本人が自分の意思を伝えられない状態にあっても‥というところが重要です。

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でも、この原則が明確に示されています。

しかし現場では、以下のような誤解や思い込みによって、本人の意思が軽視されることがあります。

- 「認知症だから意思決定はできないよな‥」

- 「精神疾患があるから判断は無理だろうな‥」

- 「高齢だからもう考えるのは難しいよな‥」

これらはすべて雰囲気や思い込みに基づいた危険な判断です。

雰囲気や病名で判断してはいけない理由

病名や外見で“できない”と判断してしまうと、その人の大切な声を見落としてしまいますよ。

特に強調するのは、「病名や外見で決めつけない」ということです。

- 病名で判断しない:「認知症だから無理」とは限らない

- 外見や行動で判断しない:こちらから見て理不尽な選択=自分で判断できないんだな→意思がない、ではない

- 支援を尽くす責任:説明や環境を工夫し、意思を引き出す

この評価をする人には大きな責任があります。

もし「意思決定できない」と判断する場合、その根拠を明確に説明できなければならないのです。

だってそうですよね?自分で決められないよな、この人・・って、そう判断したらもうその人にお話しないんじゃないですか?絶対にそんなことしてはダメですよ。

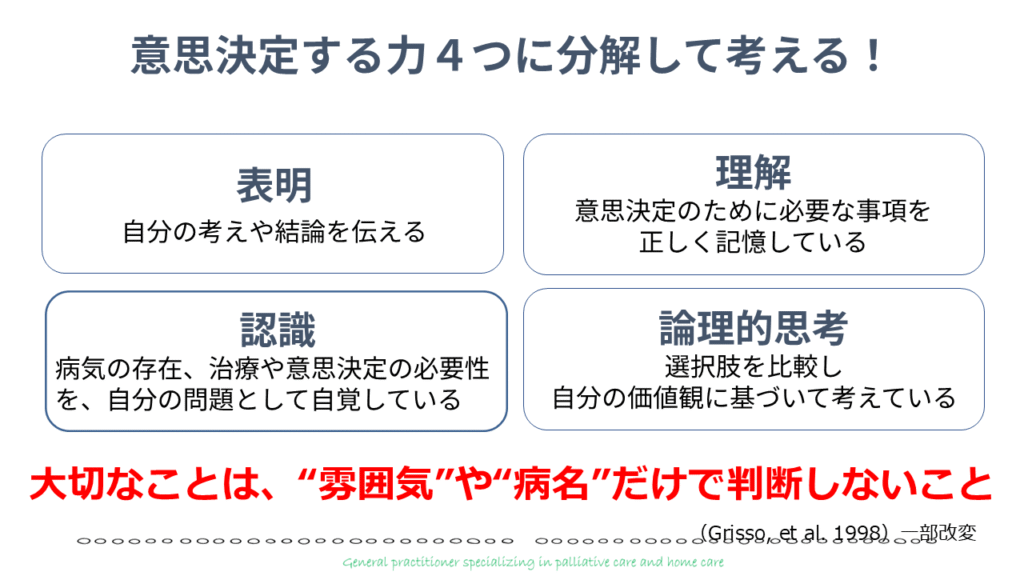

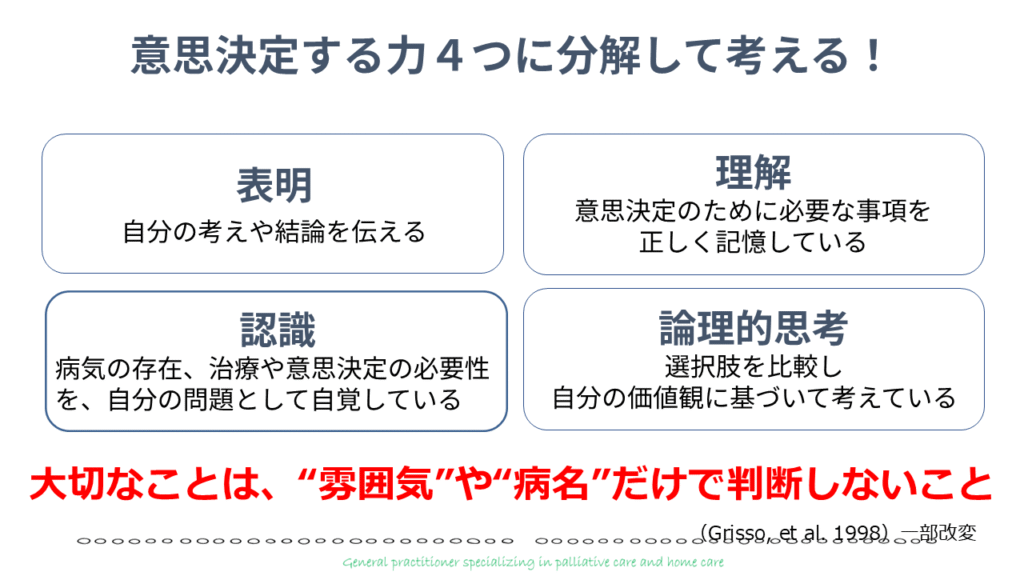

「意思決定する力」を構成する4つの要素

いや、そんなこと言ったって、どうやって「意思決定できる」とかできないとか決めるの??

できるorできないの二択で考えると難しいですよ。意思決定する力を4つの力に分けて考えてみましょう!

抽象的な概念を理解するには、分解して捉えることが有効です。

「意思決定する力」は以下の4つの要素で評価されます。

以下は、厚生労働省の事業であるEーFIELD (人生の最終段階における医療・ケア体制整備事業)で紹介されているGrissoらが提唱した方法を、簡単に解説します。

1. 表明(Expression) ― 自分の考えを伝える力

- 定義:自分の考えや希望を言葉で伝えられる力

- 具体例:「手術は嫌だ」「家で妻と過ごしたい」

自分の考えを、口頭で伝えられるかどうかだけです。言っている内容が正しいか、正しくないかは関係なし。

家にいたい、それだけ言えたらこの人は「表明の力はあるな」って判断してOKです。

2. 理解(Understanding) ― 説明を記憶・理解する力

- 定義:説明された病状や治療内容を自分の言葉で説明できる力

- 具体例:「入院すれば動悸は楽になるけど、すぐに家には帰れないと説明された」

簡単に言えば、「説明されたことを繰り返して、オウム返しで言えるかどうか」ですね。医者や看護師が説明した内容を、ちゃんと繰り返して言えるかがポイントですから、

「医者からなんて説明されたか、自分の言葉で教えてください」

といった質問に、どうやって答えるか・・これを判定していきます

3. 認識(Recognition) ― 状況を自分事として捉える力

- 定義:病気や治療・ケアを「自分のこと」として理解できているか

- 具体例:「膝が痛いと、庭いじりができなくて辛いよ。歩けないなんて、情けない‥」

自分ごととして捉えられているか、がポイントです。

- 病気が自分にもたらしうる結果の重大性・重要性を自覚しているか?

- その治療やケアを選択したら、自分にどんな影響が起きるか自覚してるか?

- 感情の動きが確認できるか?(病気や症状がもたらす辛さ、治療することへの期待・不安)

上記のようなことを、会話の中で読み取っていく必要があります。

4. 論理的思考(Reasoning) ― 選択肢を比較して決める力

- 定義:選択肢を比較し、自分の価値観に沿って判断できる力

- 具体例:「入院するとペットと会えない。家なら最後まで一緒にいられる」

その選択をするとどうなるか、一方この選択をすると‥、このように選択肢同士を比較することができているかを確認します。

そしてその選択が、「その人らしさ」に基づいているか。つまり価値観に照らし合わせたときに妥当かどうかも判定の基準です。

この人はペットを何より大切にしていた‥、昔から家族や親せきとの関係も悪く、ペットとの交流を何よりも楽しみに生きがいにしていた‥。だからこの選択をするのは確かに頷けるよねって感じです。

評価の基準は「数」ではなく「質」

4つのうち何個が〇か‥ではなくて、「その人らしさ」に基づいた選択ができているのかどうかが大切です。

4つの要素すべてが完璧である必要はありません。4個中3個の力があるから意思決定する力がある!とかでもないです。

大切なのは質です。

- 項目数ではなく、内容の釣り合いを見る

- 本人の価値観に沿った選択になっているかどうかが重要

- 明らかに、本人にとって「良くない結果をもたらす」可能性がある場合は注意

いくら本人の意向を尊重すると言っても、誰から見ても明らかに有害な選択をしてしまう場合もあります。私たちは本人を守らなければいけない側面もありますからね。

ただ、「誰から見ても」ですよ。あなたの意見、だけで決めてはだめです。

それはあなたの価値観ですよ。

「意思決定する力」を引き出すための支援

この人は意思決定する力が無い・・と切り捨てず、何かできることは無いかを考えることが大切です。

十分に判断できない場合でも、すぐに「意思決定能力がない」とは言えません。

以下の工夫で力を引き出せることがあります。

- 説明の工夫:図ややさしい言葉で繰り返す

- 安心できる場:家族を同席させる/一人で話せる環境を整える

- 症状緩和を優先:痛みや不安を取り除いてから話す

- 時間を確保:結論を急がず、再度の話し合いを設定する

どうしても自分で決めることが難しい場合は、推定意思(過去の言動や価値観)をもう一度考えてみたり、必要ならばこの領域に詳しい精神科医の追加評価も選択肢になります。

まとめ:雰囲気で判断せず、本人の声を大切に

意思決定する力が無いとすぐに判断しない。隠れた声に耳を澄ませることができるのはあなたです。

今回の最大のメッセージは、「雰囲気だけで意思決定する力を判断しないこと」です。

ケアマネさん・訪問看護師さんなど現場で支援する方々。忘れないでください、すぐに本人以外に話していませんか?ちゃんとみんなで評価しましょう。

自治体の方々にとっては、こうした知識を地域全体に広げることが、誰もが安心して暮らせる仕組みづくりにつながります。こうやって雰囲気だけで意思決定する力を評価する文化、もう変えていきましょう!

「意思決定する力」は、本人と周囲の努力次第で引き出せる力です。

多職種で連携し、地域として本人の意思を最大限に尊重する姿勢が求められています。

さらに学びたい方へ

- Dr.たろのセミナーでは、今回紹介したテーマをさらに具体的な事例とともに学べます。

- 自治体や職能団体からの講演依頼も受け付けています。

👉 詳細は講演依頼ページをご覧ください。

👉 最新情報は公式LINEから受け取れます。

当日のyoutubeはこちら↓

https://www.youtube.com/watch?v=d59U_NRnTgA&t=2320s

是非ご覧ください!