講演会レポート|埼玉県 在宅医療連携コーディネーター研修会-“難しい”を超えて、在宅緩和ケアを広げる

2025年9月1日、埼玉県の在宅医療連携拠点に配置されているコーディネーター(CN)の皆さまを対象に、オンラインで講演を行いました。

在宅医療や緩和ケアを地域に広げていくことは、埼玉県に限らず、全国どの自治体にとっても共通の課題です。病院と在宅をつなぎ、多職種を結びつける「ハブ」として期待されるのがこのCNですが、実際には「顔の見える関係づくりが進まない」「ACPが形だけになってしまう」といった悩みを抱える地域も少なくありません。

「どうやって在宅・緩和ケアを推進していけばよいのか?」

この問いは、どの地域でも、現場で繰り返し聞かれる声です。今回の講演では、そのヒントとなる考え方を共有し、参加者の皆さまからも多くの気づきや学びが生まれました。

本記事では、その講演の概要と参加者から寄せられた感想、そして私自身の振り返りをお伝えします。

講演の概要

・主催:埼玉県 医療整備課

・対象:在宅医療連携拠点コーディネーター(CN)

・テーマ:「“最期までその人らしく”を地域で支える-緩和ケアの木を育むコーディネーターの役割」

・形式:オンライン開催

今回の研修会は、埼玉県内33の医師会に配置されている在宅医療連携拠点コーディネーター(CN)の皆さまを対象に開催されました。

CNは、病院・診療所・ケアマネジャー・訪問看護ステーションなど多様な在宅医療関連事業所を結びつける“地域連携の要”として期待されています。しかし実際には、

緩和ケアって難しいですよね・・

ACPってどう広めていいか分からない

在宅医療は何とか広めていけるかも、でも緩和ケアはうちの地域は無理ですね‥

といった不安や温度差が各地域で大きく、活動の進め方に悩む声も多く聞かれます。

そこで今回の講演では、「“最期までその人らしく”を地域で支える-緩和ケアの木を育むコーディネーターの役割」と題して講演をしました。

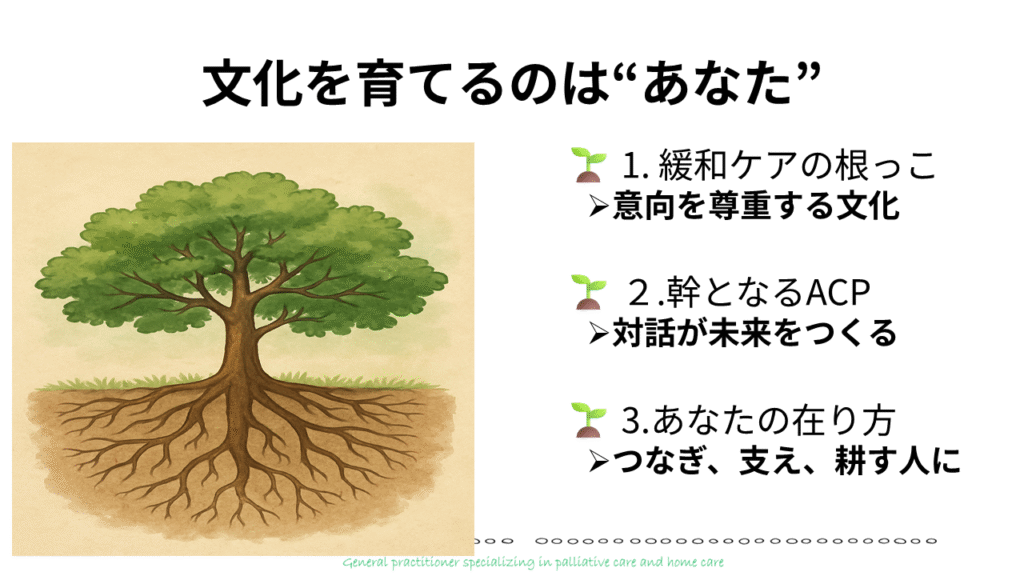

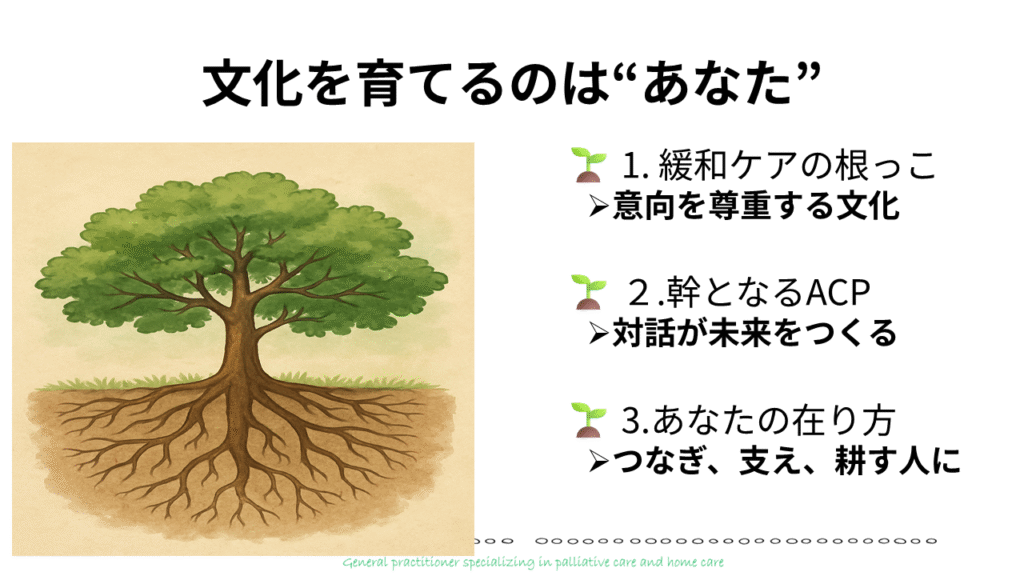

在宅・緩和ケアを地域に根差す「1本の木」に喩えて説明しました。

よく自治体主体の研修会は、ほとんどが「薬や症状緩和について」「多職種連携とは‥」「コミュニケーション術」という内容が多いですが、これは在宅・緩和ケアの「木」の枝葉の部分。

在宅・緩和ケアの木の根っこは、「その人らしさを最期まで大切にするんだ!」という文化。

そして、その木の幹の部分は、「正しいACPの理解と実践」です。

- 緩和ケアの本質を再確認する

苦痛を和らげるだけでなく、本人の価値観や意向を尊重し、最期まで「その人らしく」生きられるように支える(QOLを上げる)ことが緩和ケアの目的であることを改めて共有しました。 - ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の誤解を解く

ACPは結果だけを追い求めるものではなく、「対話のプロセス」。その人となりを知り、その人がもしお話ができなくなった時でも、「この人ならきっとこの選択肢を選ぶはずだよね」と言えるための道しるべ。ACPを“幹”として捉え、そこから具体的なケアや連携の枝葉を広げることの重要性を説明しました。 - CNの“役割”ではなく“在り方”を考える

調整役にとどまらず、地域の文化を育てる旗振り役、対話をつなぐナビゲーター、信頼を耕す仕掛け人としてのCNの価値を再定義しました。

さらに、全国の事例や私自身が茨城県鹿行地区で在宅医療を立ち上げた(ほとんどゼロの状態から‥)経験も交えながら、「顔の見える関係が大事なのは分かってる・・けど進まないんだ」という現場の実感に共感しつつ、どうすれば“人の気持ちが動く文化”を育てられるかを具体的にお伝えしました。

参加者からは「非常に参考になった」「もう一度挑戦したい」といった声をいただき、主催者からも「これまでのCN研修会の中で一番反応が良かった」と評価いただきました。

参加者の声

自由記述形式で寄せられたCNの皆さまからの声を、一部抜粋してご紹介します。どれも前向きなコメントで、CNの皆さまが地域での実践に向けて一歩踏み出そうとしている気持ちが伝わってきました。

若く、情熱的であり、意欲のある先生の講演がきけて身が引き締まった。初心を忘れずにまた頑張ろうと思った。

ACPの考え方と同じ思いです。その価値観で普及してほしい。細井先生に講演をお願いしたい。

説明が明瞭で聞きやすい。

ちょうど緩和のチーム作りについて考えていたところだったため、非常に参考になりました。

熱心な先生の講演がきけて良かった。

主催者からのフィードバック

担当してくださった埼玉県 医療整備課のご担当者からも、以下のようなコメントをいただきました。

「これまでのCN研修会の中で一番反応が良かった」と感じている

主催者の方自身も「自信をもって開催できた」とおっしゃってくださり、私にとっても大変励みになりました。

私自身の振り返り

私は約8年前、医師の数が全国でも少ない茨城県鹿行地区で在宅医療を立ち上げた経験があります。

そのとき感じたのは「文化を育てる大切さ」。

たった一人の患者さんを、入院後に自宅で療養できるように、病院で「在宅医療部門」を立ち上げました。その経緯も大変でしたが、その後に地域で在宅医療・緩和ケアの文化を根付かせるために、小さな感動を共有する場を持ち、それを共有する・・その小さな成功体験を少しずつ積んでいきました。

今でも、鹿行地区で在宅医療に関するワーキンググループが続いていることをちょうど先日、市役所の担当者から聞き、本当に嬉しかったです。

講演は知識を伝えるだけでなく、参加者の「やってみよう」という気持ちを引き出せるかどうかが大切だと改めて実感しました。

まとめ

今回の埼玉県CN研修会では、参加者から「わかりやすく参考になった」「もう一度挑戦したい」という声が多く寄せられ、主催者からも「これまでで一番反応が良かった」と評価いただきました。

改めて実感したのは、在宅緩和ケアやACPの普及は、知識や仕組みだけでは動かないということです。地域に必要なのは、“意向を尊重する文化”を育てること。そして、その文化を広げていく旗振り役こそが、CNの皆さんです。

文化は大きな仕組みから生まれるのではなく、一人の小さな行動から始まります。

- 「最近の看取り、どう感じていますか?」と問いかけること

- 症例を一つ共有してみること

- 仲間を一人増やすこと

その一歩の積み重ねが、地域を変える大きな力になります。

あなたの一歩が、文化を育て、未来を動かす。

今回の研修が、その一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。

埼玉県でのCN研修会を通じて、多職種連携やACPの正しい理解を広めることの重要性を再認識しました。

これからも、地域の文化を耕す活動を支えるために力を尽くしたいと思います。

講演や研修のご依頼については、こちらのフォーム からお気軽にご相談ください。